こんにちは、松田です。

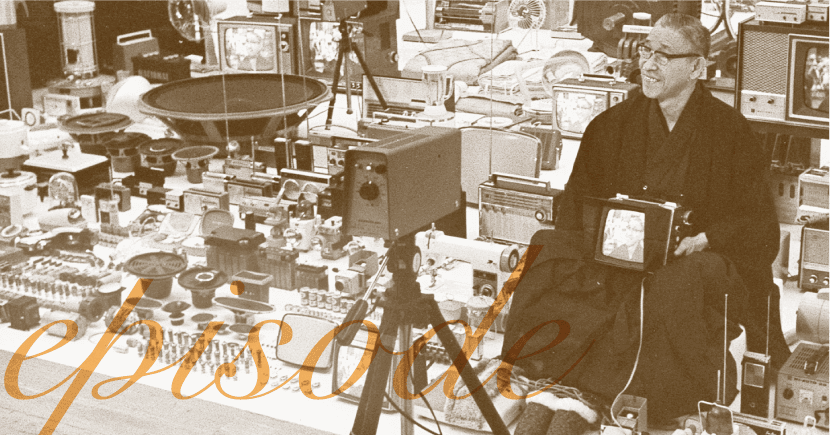

今日は『エピソードで読む松下幸之助』を取り上げます。

この本は松下幸之助のエピソード187を厳選した本です。

この本を読むことによって経営の神様と言われた松下幸之助が何を考えてきたかがわかります。

本の中から個人的によかったエピソードを取り上げます。

産業人の使命を知った日

このエピソードが一番好きです。

昭和7年に会社は大きくなっていっているが、物足りなさを感じていた松下幸之助が

ある日、ある宗教団体の本部を見学しました。

その宗教団体で信者の皆さんが生き生きと喜びにあふれて仕事をしているのをみて、宗教と事業について考えました。

以下引用です。

宗教は悩んでいる多くの人々を導き、安心を与え、人生を幸福にしようとする、いわば「聖なる事業」である。

しかし、われわれの仕事もまた、人間生活の維持向上に必要な物資を生産する「聖なる事業」ではないか。

人間生活は、精神的安心と、物の豊かさとによって、その幸福が維持され、向上が続けられる。

よく考えれば、どちらも世の中に必要なもの、いわば車の両輪のようなものだ。

事業はその一方の「物」を、宗教はもう一方の「心」を受け持っている。

心のほうの製造元は繁栄そのものなのに、物の製造元のほうはさまざまな問題に悩んでいる。

宗教は人を救うという強い信念をもってやってきたが、われわれ商売人は、物を買ってもらい儲けさせてもらう、という通念でやってきた。

そこに両者の開きが出てきている原因があるのではないか。

われわれ産業人も自分がやっていることの究極の意義をしっかりと自覚しなければならないのではないか。

そう考えた松下幸之助が昭和7年5月5日に社員を集めて、松下電器の真の使命を話した。

産業人の使命は貧乏の克服である。

社会全体を貧から救って、これを富ましめることである。

商売や生産の目的は、その商店や工場を繁栄させるのではなく、その活動によって社会を富ましめるところにある。

その意味においてのみ、その商店なり、その工場が盛大となり繁栄していくことが許されるのである。

松下電器の真の使命は、生産に次ぐ生産により、物資を無尽蔵にして、楽土を建設することである。

以上引用

昭和9年といえば、昭和恐慌の後大東亜戦争に向かっている頃です。

物のあまりない時代だったので生産によって物があふれる時代にして、よりよい社会をつくっていこうということですね。

商売で金儲けしているだけではなく立派なことをしているのだ。

従業員は勇気づけられたと思います。

他に好きなエピソードは

“本読み”になったらいかん

知識を得るだけではだめで、それに自分の個性や持ち味を加えていかないといけない。

そのために自分というものの特色をつかんでおかななければいけない。

本当にそうだと思います。

いつも私はセミナーや本を読んで満足してしまいがちなので、ほんとに気を付けたいです。

小説とか純粋な楽しみのために読む本は別として、

これを今の仕事に応用できるかなとか自分だったらどうするとか考えながら読まないといけないですね。

変えていいことと、いけないこと

変えていいものと変えてはいけないものは、

なんでもかんでも変えてしまうと今までのお客さんが離れてしまう可能性があるということだと思います。

今までのお得意様を満足させつつ、時代の変化についていくために改善していく。

変化させてもいい割合が難しいですが、業種によっても違うでしょうけど。

モーターは無限に伸びる

昭和9年に新規事業として小型モーターの生産、販売を開始しました。

その当時重電業界が牛耳っているモーター事業に疑問符を持っている人がいました。

その疑問に対して、

家庭でもこれから生活程度が上がっていくにつれて、小型モーターの需要が伸びるので有望であると答えています。

実際そのようになっていますし、

家庭でもかなりのモーターが使われていて、まだ今もロボット時代になり伸びています。

以上エピソードで読む松下幸之助を取り上げました。

全エピソードは松下幸之助.comでも読むことはできますが、

家において時間のある時にランダムに読んでいます。